di Marco Buttafuoco

La notizia è di qualche giorno fa e s’inscrive nel vasto movimento di reazioni suscitato dall’omicidio di George Floyd a Minneapolis. La produzione de I Simpsons, la serie culto di cartoni, che va in onda ormai dal più di trent’anni, ha deciso che, dalle prossime puntate, i personaggi etnicamente connotati, siano essi, latinos, afro americani o asiatici, non potrà più essere doppiati da attori bianchi. La decisione è definita addirittura rivoluzionaria, ma ha scatenato polemiche accese e destinate a durare.

Anche nell’opinione pubblica progressista si sono sentite voci di radicale dissenso. Fra esse quella del critico cinematografico Alberto Crespi, conduttore della storica trasmissione radiofonica di Radio3 Rai Hollywood Party, il quale in un post su Facebook ha dimostrato, con la sua solita ironia, che, in conformità a certi canoni parossistici del politicamente corretto, il film che dà il titolo al programma, sarebbe da considerare razzista o reazionario. La discussione non è oziosa. È probabile che la guerra delle statue, e dei simboli in generale, continuerà a lungo e che non sarà combattuta solo sul suolo nordamericano; forse sarà un tema centrale del dibattito a sinistra.

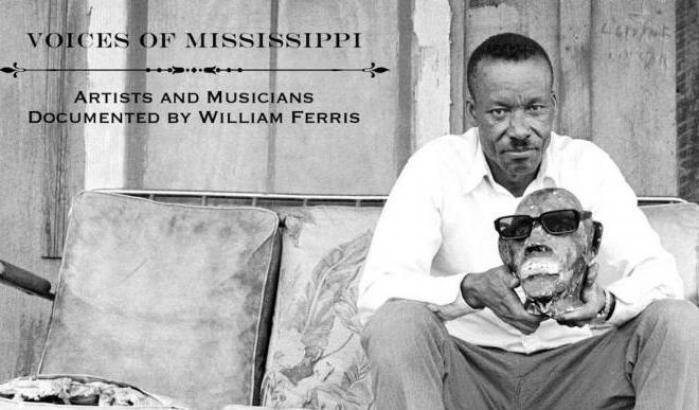

Stefano Zenni, musicologo e storico del jazz, nonché “ammalato” di cinema”, è fra i critici più intransigenti di queste manifestazioni di politically correct. In un suo libro del 2016, Che razza di musica, jazz, blues, soul e le trappole del colore, pubblicato da EDT, Zenni aveva letto le vicende di quelle musiche dalla prospettiva della connotazione etnica dei vari protagonisti e fruitori, dimostrando la fallacia di ogni assunto che volesse connotare da un punto di vista meramente razziale la storia di un’arte tanto pervasiva e popolare. In estrema sintesi nella storia statunitense le popolazioni (definite razze, senza fondamento scientifico) si sono mescolate più o meno liberamente (il jazz ne è una prova) e sono solo assurde leggi razziali che pretendono di stabilire un confine netto fra i vari gruppi di popolazione. Al libero incontro fra individui di origine diversa avvenuto nella realtà si è preferito sostituire un sistema legale ottuso e crudele, che mantenesse steccati e barriere, che affermasse una superiorità razziale basata su un dato meramente ideologico.

“Quella presa sui Simpsons è una decisione – afferma Zenni – a dir poco sconcertante. La motivazione è comprensibile, poiché nasce dal rispetto delle minoranze. Ma è sbagliata, perché rafforza ciò che vorrebbe combattere: le presunte differenze “razziali” o, con una parola non meno pericolosa, “etniche”. Le razze non esistono. Come mostra la genetica (si pensi a David Reich, tradotto finalmente anche in italiano), le popolazioni umane sulla terra mostrano alcune distinzioni genetiche minori, ma non possono essere suddivise in razze. Tanto meno è possibile correlare le caratteristiche della voce al colore della pelle. È vero che certe popolazioni hanno sviluppato dei tratti culturali che poi la segregazione o l’isolamento rafforzano – pensiamo all’accento dialettale – ma non esistono voci “etnicamente” connotate da un punto di vista biologico e correlate al colore della pelle. Ad esempio gli studi di Nina Sun Eidsheim hanno dimostrato che è impossibile ricavare dall’ascolto il colore o le sfumature del colore della pelle. La voce è un costrutto sociale, sempre, e l’atto vocale è una manipolazione. Imporre una voce “nera” per un personaggio afroamericano (oltretutto di un cartoon) è ribadire un assunto sbagliato; rafforza l’idea che esistono differenze biologiche fra gruppi di popolazione e che la voce rifletta quelle differenze. Un assurdo, se si pensa anche che stiamo parlando di attori, cioè di professionisti che manipolano la voce in modo creativo. La dimostrazione lampante di questa assurdità è il film BlackKlansmann di Spike Lee, la storia vera di un poliziotto nero che si fa passare per un razzista bianco al telefono con un leader del Ku Klux Klan e poi si fa sostituire da un bianco ebreo negli incontri in carne ed ossa. I personaggi sono appunto creazioni, invenzioni, trasformazioni del reale, anche nella voce. È una questione di fantasia e creatività, che non può avere limiti.

Forse l’equivoco è generato anche dal fatto che, quando pensiamo alle voci “nere”, pensiamo ai cantanti: ma il canto non è espressione della biologia bensì di un’opzione culturale. In altre parole lo stile è sempre una scelta. È come per l’accento o il dialetto: una minoranza sviluppa un suo stile, ma poi sono le persone a decidere se adottarlo o meno, o quanto manipolarlo creativamente. Aretha Franklin cantava basandosi su un patrimonio musicale tipico degli afroamericani, ma Leontyne Price, grande cantante classica afroamericana, ha impostato la sua vocalità su modelli del canto lirico europeo e canta Bellini con una voce belliniana. Le sue scelte artistiche e il suo stile non dipendono certo da quelle sfumature dell’epidermide. È noto l’esempio di Solomon Burke che fu ingaggiato dai membri del Ku Klux Klan perché sentendo i dischi l’avevo creduto bianco. Se cominciamo a far coincidere stile con identità “razziale” – cosa che l’industria culturale degli USA ha iniziato a fare già dagli anni Venti – entriamo in un terreno molto scivoloso. E può perfino succedere che l’orgoglio etnico porti, anche del tutto involontariamente, ad adottare criteri tipici dell’incultura razzista”.

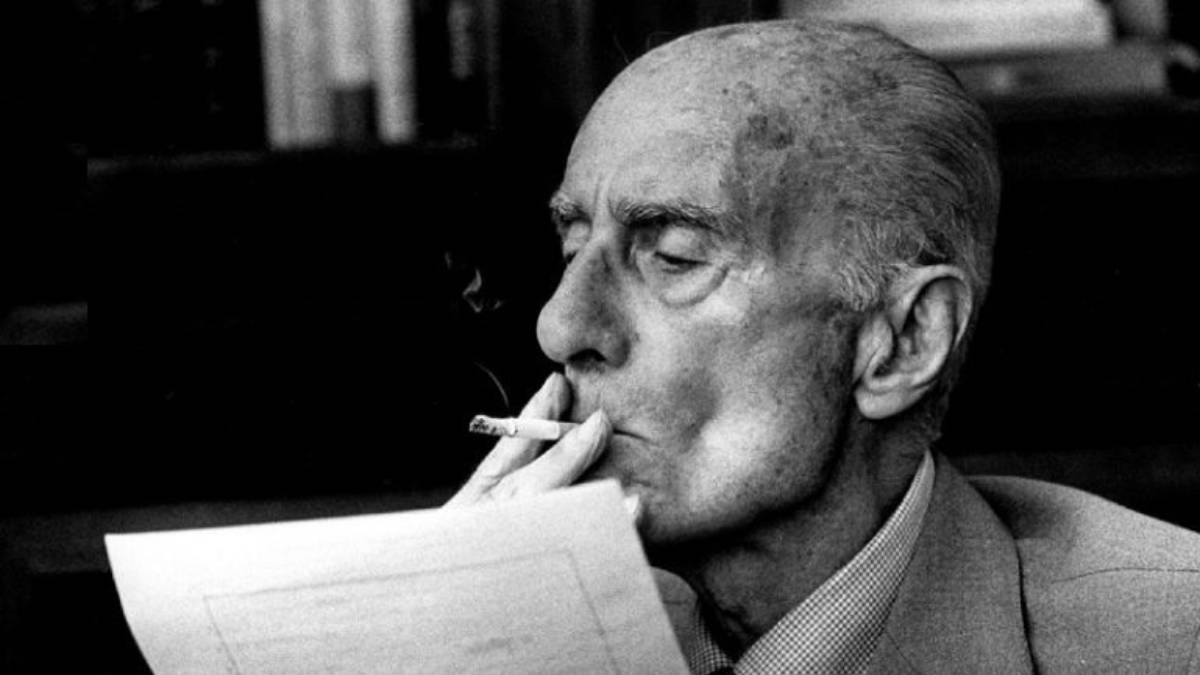

Ci dica la sua su altre due vicende emblematiche, che hanno agitato il pubblico. La censura di “Via col vento” e, per restare in tema italiano, la querelle sulla statua milanese di Indro Montanelli.

Facciamo una premessa: tutte le minoranze al cinema sono sempre state rappresentate in maniera creativa. E creativamente sono stati scelti attori di una certa cultura per rappresentare personaggi di un’altra. E spesso queste condizioni creano l’occasione per caricature ironiche anche divertenti: pensiamo a Peter Sellers che ora interpreta il francese ispettore Closeau nella “Pantera rosa”, ora l’indostano Hrundi Bakshi in “Hollywood Party”. La governante nera di “Via col vento” è però un altro paio di maniche: è un personaggio di una minoranza, gli afroamericani, che Hollywood ha per decenni rappresentato sempre in modo sminuente, offensivo o degradante. Il problema però non è mettere prima del film dei cartelli che spieghino al pubblico il contesto storico di quelle rappresentazioni. È molto più importante un dibattito pubblico che affronti come e perché gli africani americani siano stati, e tuttora siano, ai margini di Hollywood, quanto pesi la discriminazione razziale negli Studios, quali passi avanti siano stati fatti e quali no. Il cartello esplicativo è una pezza, un rattoppo, e non risolve il problema socio-culturale più ampio. Anche perché così si rischia di non distinguere tra lo stereotipo razzista dalla presa in giro ironica.

Quello che occorre è una coscienza sociale ampia e diffusa di certe problematiche. Buttare giù la statua di Montanelli può anche andare bene, magari in un gesto di rabbia popolare, come spesso avviene in questi casi. Ma anzitutto dobbiamo prendere coscienza della complessità del problema: quando e perché è stato eretto quel monumento? Dopo quale discussione? Meritava Montanelli un monumento? Forse il problema a monte è che nel senso comune italiano ci sono ancora troppe indulgenze rispetto alla nostra storia coloniale, troppi silenzi sulla ferocia delle nostre amministrazioni in Africa e sulle conseguenze nella nostra cultura. I libri di Angelo Del Boca hanno strappato quel velo d’ipocrisia che ammantava il mito del bravo italiano, e le ricerche di Gaia Giuliani ci hanno rivelato il portato razzista della cultura italiana, ma non hanno certo sradicato questa tendenza auto assolutoria. Non è questione secondaria, dal momento che il razzismo italiano è un dato, oggi, abbastanza evidente. Possiamo anche abbattere i simboli, ma solo dopo averne contestualizzato e storicizzato la valenza. E molto dipende dai punti di vista storici e culturali. Churchill, che per noi è un eroe che ha salvato l’Europa dal nazismo, per gli indiani è un crudele razzista che è corresponsabile della carestia in cui sono morti due e tre milioni di bengalesi. Churchill come Stalin in Ucraina. Difficile pensare a una sua celebrazione in Bengala.

Non serve a niente agire semplificando la complessità della storia. Certo, gli abbattimenti delle statue di colonizzatori e mercanti di schiavi sono gesti comprensibili durante movimenti di massa che fanno esplodere rabbia a lungo tenuta a freno. Ma alla comprensione critica non si può rinunciare. La realtà non si può semplificare, una nuova ed estesa coscienza sociale non ha bisogno di schemi o forzature.