Studioso di Giuseppe Ungaretti con il quale si era laureto nel 1947, cattolico liberale molto amico ed estimatore del comunista Renato Guttuso, autore e ideatore del programma culturale televisivo “L’approdo” trasmesso dal 1963 al 1972, dipendente Rai fino a diventarne un dirigente, Leone Piccioni è una figura peculiare della cultura italiana. Vissuto dal 1925 al 2018, è meno noto come collezionista d’arte del suo tempo.

Lo ricorda la mostra “L’irrefrenabile curiosità. Capolavori del Novecento dalla Collezione di Leone Piccioni” allestita nelle Salette della Torre Borgia presso la Collezione d’arte moderna e contemporanea dei Musei Vaticani fino 18 aprile 2026: a cura di Micol Forti, la rassegna espone opere da Giorgio Morandi a Mario Mafai, dalla “Marina dell’Approdo” di Carlo Carrà che ispirò il titolo del programma Rai ad Alberto Burri fino a Giosetta Fioroni, donate dalla figlia Gloria Piccioni alle raccolte papali. Alcune opere andranno a inserirsi nella collezione vaticana contemporanea, le altre andranno in deposito e saranno disponibili a prestiti.

Ci risulta che la figlia abbia provato invano a donare le opere a due istituzioni dello Stato italiano e a una città toscana che non vanta certo il patrimonio artistico di una Firenze o Siena. Il mancato accoglimento denota a nostro parere quanto meno scarsa lungimiranza. Ha fatto da tramite per il passaggio al ben più accogliente Vaticano il cardinal Gianfranco Ravasi che di Leone Piccioni era amico.

Musei Vaticani, Collezione d’arte moderna e contemporanea. Foto © Governatorato SCV – Direzione dei Musei

Nel suo breve saggio in catalogo Nicola Fano, valente giornalista culturale, già a l’Unità, riporta una intervista del 2012 in cui Piccioni ricorda che c’erano “i marxisti”, “i crociani”, “poi c’eravamo noi, i cattolici liberali” chiosando che, pur se non concordavano sui libri da leggere, “sui grandi valori eravamo tutti d’accordo”. Fano osserva: “La forza di quei gruppi era proprio nell’accettare di misurarsi gli uni con gli altri […]. Esercitare il ‘potere culturale’ dovrebbe significare (per Piccioni significava proprio ciò) creare territori e occasioni di contraddittorio al di là delle differenti opinioni, delle diverse militanze. È esattamente ciò che oggi manca alla cultura e alla politica di questo nostro amato quanto maltrattato Paese”.

Risponde alle domande di globalist.it Micol Forti. La storica dell’arte del reparto “Arte Ottocento e contemporanea” dei Vaticani dal 1° dicembre va a dirigere il Mart a Rovereto, il Museo d’arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto che, se parlassimo di squadre sportive, diremmo che ha fatto un acquisto eccellente.

Micol Forti, quale ‘900 emerge dalla collezione di Leone Piccioni?

Emerge un panorama peculiare composto di due elementi. Il primo è la sua curiosità. Nella scelta del titolo ci siamo ispirati a un verso di Ungaretti, “L’irrefrenabile curiosità”, che non è fatta di barriere, classi, limitazioni, ma è veramente aperta alla conoscenza dei linguaggi e soprattutto della tipologia di ricerca dei vari artisti. La sua amicizia con Renato Guttuso, comunista, totalmente distante dal punto di vista politico e ideologico da Piccioni, cattolico liberale, dimostra come il suo interesse sia per le forme espressive, per l’essenzialità poetica nella ricerca di ognuno. Quindi si ha un’arte italiana del ‘900 fatta di tanti accenti diversi che vanno da Carlo Carrà a Ottone Rosai, passando per Giorgio Morandi, arrivando a Gregorio Sciltian e Carlo Guarienti, cioè una figurazione più onirica e surreale, ma anche di una parte aperta all’astrattismo e quindi Alberto Burri, Giuseppe Capogrossi, Afro … E arriva alla Scuola romana degli anni ‘60 con Giosetta Fioroni, Mario Schifano, Piero Dorazio e molti altri.

Lei ha accennato a Guttuso e alla Scuola romana degli anni ‘60. Piccioni era un cattolico liberale ma non aveva preclusioni verso un mondo che era esplicitamente di sinistra quando non era comunista come il pittore siciliano: è così?

Sì. Da uomo di cultura e da grande studioso dei linguaggi letterari affronta l’arte come una grande fucina. Li analizza e li studia proprio per la loro genuinità, per la loro capacità espressiva e per la loro densità poetica. È un elemento chiave dello sguardo di Piccioni: cerca nella singola opera, la possibilità di una espressione completa e, come in un verso poetico poche parole note custodiscono una evocazione semantica che noi non possiamo racchiudere solo nella comprensione della parola stessa, ugualmente l’opera d’arte non si limita mai al suo soggetto, alla sua tavolozza, ma innesca una serie di corrispondenze ed evocazioni che la fanno fonte di poesia.

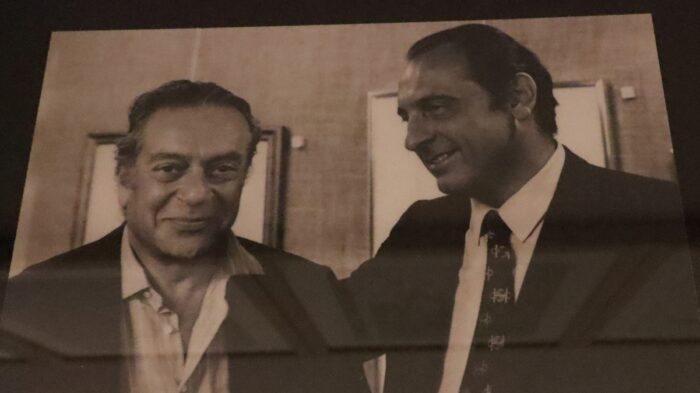

Parlando di poesia è inevitabile domandarle dell’amicizia di Piccioni con Ungaretti.

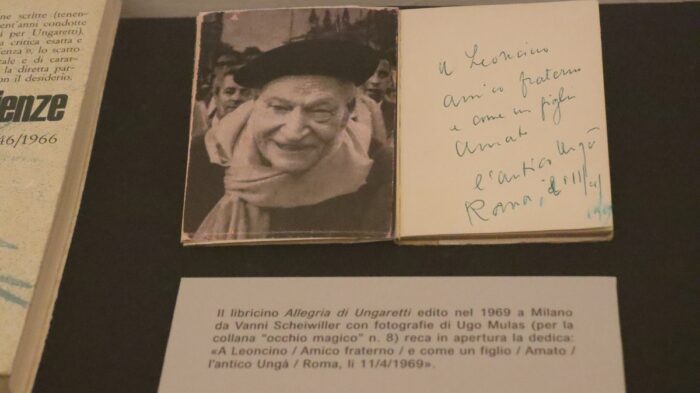

Ci fu un’amicizia e un’affezione profondissima che va ben oltre la conoscenza e la frequentazione. In una delle ultime dediche, in un libricino con alcune fotografie di Ungaretti scattate da Ugo Mulas, il poeta definisce Leone Piccioni come un “figlio Amato”, con la “a” maiuscola per sottolineare la profondità del legame.

Quando inizia?

Comincia nel 1946 quando Leone Piccioni si trasferisce a Roma con la famiglia e completa la sua tesi di laurea sulle varianti dei Canti leopardiani proprio con Ungaretti che insegnava letteratura italiana all’università della Sapienza. Da lì diventerà studioso ungarettiano fino a pubblicare saggi importantissimi tra cui il primo volume dei Meridiani Mondadori.

Piccioni è più conosciuto come studioso di letteratura che come collezionista d’arte.

Esattamente. Ma il ruolo di Ungaretti in questa particolare circostanza è centrale perché sarà il passe-partout e il ponte dell’ingresso di Piccioni nel mondo artistico che il poeta ha sempre frequentato fin da giovanissimo.

La mostra è inclusa nel biglietto dei Musei Vaticani e vi si arriva attraversando le raccolte papali. Il sito è

www.museivaticani.va